DTMソフトで使いやすいおすすめの製品をご紹介しています。

パソコンで音楽を作るときには、楽曲制作のツールは重要です。音源はジャンルや曲によっても対応できるソフトがおすすめ。編集するときには打ち込みで、基本的な機能が高い方が効率的です。

MIDIコントローラーと連携しやすいタイプもあり特徴もご紹介。たとえば、Steinberg CubaseやStudio Oneは音楽制作にもよく使われる人気ソフトです。

DTM(Desk Top Music)ソフトを選ぶときにぜひ参考にしてみてください。

DTM/DAWソフトのおすすめ

PRESONUS Studio One Pro 7

| ソフトウェア | PRESONUS Studio One Professional 7(ダウンロード版) |

|---|---|

| グレード | Professional のみ(Prime / Artist 統合) |

| ワークフロー | シングルウインドウとドラッグ&ドロップ中心の操作性 |

| トラック仕様 | 無制限トラックと無制限バスに対応 |

| AI / 解析 | AIステム分割と次世代テンポ検出とグローバル・トランスポーズ(elastique Pro) |

| 連携 | SpliceブラウザーとAbleton Linkを標準サポート |

| ドラム/サンプラー | Impactインプレース・エディターとSample One の連携 |

| ハード制御 | CV Instrumentでアナログ・トリガーとコントロール電圧を出力 |

特徴

- ランチャーを統合し、ループやパターンで組んだアイデアをプレイリストで整理してからタイムラインへドラッグで確定できる。

- Spliceと連携し、ブラウザーからサンプルを検索してBPMとキーを合わせたプレビューを行い、ImpactやSample Oneへ直接ドラッグできる。

- AIステム分割で2ミックスからボーカルやドラムやベースやコードを抽出し、フォルダートラックに展開して再バウンスまで一気に進められる。

- グローバル・トランスポーズにより、オーディオとインストゥルメントをelastique Proでリアルタイム移調できる。

- ディープラーニングベースのテンポ検出で、固定テンポのショートループから可変テンポの長尺素材まで正確にマッピングできる。

- Impactインプレース・エディターで、パターンとノート編集とパッドのパラメーター調整を同じウインドウ内で進められる。

- CV Instrumentとマルチアウト対応のオーディオインターフェースを組み合わせ、モジュラーやハードシンセをインストゥルメントトラックから制御できる。

- Ableton Linkに対応し、同一ネットワーク上のデバイスとテンポや再生位置を同期してライブ運用に組み込める。

- レコーディングからミキシングとマスタリングまでワンウインドウで完結し、大規模プロジェクトでも見通しよく作業できる。

おすすめしたい人

- 2ミックス素材の再編集やリミックスを頻繁に行い、素早く要素分解してアレンジに入りたいユーザー。

- ループ中心で曲作りを進め、アイデア検証から本アレンジへの移行をスムーズにしたいトラックメイカーやDJ。

- Spliceのサンプルを多用し、DAW内でBPMとキーを合わせて素早く選定したいクリエイター。

- モジュラーやハードシンセをPCからCV/ゲートでコントロールしたいシンセユーザー。

- ビートメイキングは、ドラム打ち込みの細部を詰めたい人。

- パターン編集と音色パラメーター調整を一画面で進めたい人。

MUSIC MAKER 2025 PREMIUM

| ソフト名 | MUSIC MAKER 2025 PREMIUM |

|---|---|

| メーカー | ソースネクスト |

| 対応OS | Windows 11 / 10(64ビット) |

| 収録内容 | シリアル番号AI自動作曲機能、サウンドプール、エフェクト素材、チュートリアル搭載 |

| 主な機能 | AIによる自動作曲、ドラッグ&ドロップ作曲、録音(ハイレゾ対応)、 エフェクト編集、ミックス/マスタリング、プロ仕様のオーディオ編集 |

特徴

- AI自動作曲でポップ・ヒップホップ・EDMなど各ジャンルのオリジナル曲がわずか3ステップで完成

- 楽譜や音楽理論の知識がなくても、直感的な操作でオリジナル楽曲が作れる

- テンプレートやサウンドプール選択だけで、AIがジャンルに合わせたアレンジを生成

- マイクやMIDIコントローラー、エレキギターなど多彩なハードウェアに対応し、すぐに録音・打ち込みが可能

- エフェクトはドラッグ&ドロップでチェーン編集可。35種類のカスタムエフェクトを管理

- 3-bandイコライザーやマルチモードフィルターなど最新のミックスツールを搭載

- サウンドプールストアが刷新。お気に入りの音素材を保存できる新機能付き

こんな方におすすめ

- AI自動作曲で楽譜が読めないけど自分だけの曲を作ってみたい人

- 動画編集やライブ配信のために、短時間で高品質なBGMを用意したいクリエイター

- エフェクトの操作性や録音環境にもこだわりたい、宅録ユーザー

- Windows環境で手軽に曲作りからマスタリングまで一貫して完結させたい人

Steinberg Cubase(スタインバーグ) PRO 13

Steinberg Cubase(スタインバーグ キューベース) PRO 13で音楽作成しやすいソフトです。ボーカル処理のプラグインではVocalChainを搭載。ボーカル・ギター・ベース・ドラムなどMixConsoleでミックスがしやすくなっています。

Audio Warpによりマルチトラックに対応。ドラムエディターでは、リズムやグルーヴの作成など、ビートを刻むことができます。

スケールを設定しておけばクォンタイズ(修正)もできるのでメロディーラインやソロの曲作りにも対応。クロスフェードエディターでは高度な編集ができます。

ミックスではイコライザー(EQ)が使えるのも魅力です。スコアエディターでは楽譜の設定など、見やすいデザインで表示できます。

VSTプラグインはVST2やVST3規格にも対応していて、定評のDTMソフトです。

公式サイトの動画もあるのでご参考ください。

スペック

- メーカー:steinberg(スタインバーグ)

- 製品型番:CUBASE PRO 13

選ぶポイント:

80種類のオーディオエフェクト

- 音楽作成で定番のソフトで、オーディオエフェクトは80種類搭載

Avid Protools(アビッド )

Avid (アビッド)のProtoolsで永続ライセンス版 パッケージです。

プロフェッショナルな音楽制作のエンジニア向けでMIDIキーボードとの相性のいい製品。

原音に近い24-bit/192kHzのオーディオ品質に対応。多くのオーディオ・トラックを扱えるのが特徴です。

音符を動かしてサウンドを重ねて曲作りできます。また、編集ではテンポを変更したりズレた音程のピッチを合わせるなど修正作業も効率的です。

スペック

- メーカー:AVID (アビッド)

ミキシングやマスタリング作業が効率的

ミキシングやマスタリングはプロ品質でバランスのいいミックス作業をするのにぴったり。プロ品質の作曲環境をパソコンで構築したいかたにおすすめ

FL STUDIO 21 EDM向け音楽制作用DAW

「FL STUDIO 21」は、EDM向け音楽制作用のDAWです。Signatureスタイルの場合には、プラグインのエフェクターも多く利用できます。

作曲や編曲のようにエディットからレコーディングまでカバー。

ミキサーでは、ミキシングやマスタリングできるのもメリットです。制作したプロジェクトはWindowsとMacで互換性があるのも魅力です。

ソフトはリリースされた最新バージョンを、ダウンロードできます。

選ぶポイント:

Mac / Windows対応

- MacとWindowsの両方に対応しているので、Macユーザーにおすすめ

Ableton Live

ABLETON(エイブルトン)はドイツのメーカーで、Ableton Live11 Standard 通常版ソフトです。マルチトラック・レコーダーやMIDIシーケンサー、コンピングなどを使うことが可能。アレンジするときに便利なループも使えます。

WARP機能ではDJパフォーマンスもできるので、ライブでパフォーマンスをするのにぴったりなツール。リアルタイムでテンポを合わせることができます。エフェクターで変化を生み出すこともできます。音源も新たに追加されています。

ベロシティ機能もあるので、抑揚のある表現で作曲したい人にぴったり。

選ぶポイント:

- テンポをリアルタイムにすることでライブやDJプレイにおすすめ

MOTU / DP11 DAWソフト

MOTUのDAWソフトで「DP11」です。オーディオからMIDI ノートに変換できるのが特徴です。

モノフォニック・オーディオではボーカルや管楽器を変換。ポリフォニック・オーディオではピアノやギターなどポリフォニックの素材を変換できます。ドラムのループもMIDIノートに変えられます。

スケール調節するツールも便利。また、Akaiのコントローラーなど周辺機器との相性もよいです。

製品は通常版のほかアカデミック版などもあります。

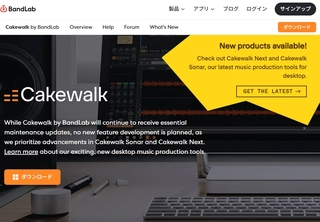

Cakewalk 音楽制作パッケージ

Cakewalk by BandLabは今のところ無料で使えるDTMソフトウェアですが、有料版もあります。Windowsに対応していて、音楽をこれから始めてみる方にぴったり。

作曲したデータはミキシングツールやマスタリングツールで仕上げることができます。

アナログコンソールの操作性を忠実にエミュレートしたレイアウトを備え、プロフェッショナルなトラッキング環境を構築できます。ProChannelに統合されたモジュールは拡張可能で、ミキシングやマスタリングに必要な処理に対応します。

エフェクト群は、ダイナミックコンプレッションやパワフルなEQや、空間演出に欠かせないコンボリューションリバーブ、音色に厚みを加えるチューブサチュレーション、テープエミュレーション、さらにアナログ機材の音感を再現するコンソールエミュレーションまで網羅。

また、共振効果を狙ったレゾナントフィルタリングや音圧をコントロールするピークリミッティングも搭載。ユニークなチャンネルストリップを自在に構築できます。

Apple Logic Pro【Mac向け】

AppleのMac向けDTMソフトといえばLogic Proです。Macらしい直感的なコントローラーが魅力で、フィーリングを求めて微調整したくなる操作性。ガレージバンドと比べるとワークスペースも高性能といえます。

3Dの空間オーディオに対応しているのも特徴です。ドルビーアトモスに対応していて臨場感のある音空間のサウンドに仕上げられます。

MIDI演奏の録音や編集にも手を加えることが可能で、ベロシティを調整してタイトでグルーブ感のある奏法にしていくこともできます。

サンプルから演奏に対応

クイックサンプラーを使うことで演奏できるサンプル音源を作ることができます。オーディオファイルをドラッグするだけで直接録音が可能。音源をスライスしたり、ドラムループを再編集など直ぐに速い作業ができます。

音楽の制作で必要な環境は?

DTMで音楽を制作するときには、DTMやDAW以外にもあると便利なツールがいくつかあります。

楽曲の作り方は、ひとによっても違うので環境はさまざまですが、ぜひ買いたいツールは次の通りです。

「オーディオインターフェース」は、楽器をパソコンに接続するときに必要になります。(パソコンのみでDTM作業をするのであれば、インターフェイスは不要です。)また、ソフトシンセより直感的に入力できるのは「MIDIキーボード」です。

それと、聴くためのヘッドホンやイヤホンもあると便利です。もしくはモニター用のスピーカーを利用している方なら、パワーアンプを使う方もいるでしょう。作曲だけでなくPAまで興味があればさらに機材は広がります。オーディオや映像機器などは組み合わせもいろいろあるので、クリエイターの方によって好みの環境も違ってくるでしょう。

効率的な作曲することにもつながるので、DTMをするはじめて使う人はソフトウェアに加えて、ほかの環境も確認していくといいでしょう。

DTMソフトの中にはボーカロイドとよばれるソフトウェアもあります。

作曲に加えて歌を入れたいときに使えます。歌声で録音をしなくてもそれっぽく曲に入れるときに使えます。とくに自宅ではレコーディングスタジオと違い、大きな声を出すことができないので気軽に使えます。

種類が多いですが、Amazonなら一覧で探せます。また、はじめて使う人はランキングも便利です。

ランキングから選ぶ

DAWソフトの人気がある製品を選ぶ方法としては、サウンドハウスの売れ筋ランキングが便利です。とくにはじめて使う人で製品を選ぶことが難しい時には参考になるでしょう。学生さんなら安価なアカデミック版を選べます。

製品としては「ダウンロード」の製品はメディアが届くわけではありません。結果的にシステムにダウンロードしたソフトをインストールするのでDTMソフトを使うという目的は果たせます。

DTMおすすめポイント

DTMソフトを解説しました。機能は製品によってさまざまあります。DTMやDAWソフトは感覚的に使いやすいものが便利です。

定番ソフトのスタインバーグ SteinbergやAvid Protoolsなどは、操作がしやすいのが特徴です。プロの作曲家でも「楽譜にして見たい」のように必要な機能があるか確認をして選んでいるようです。

パソコンで一人で曲制作をするなら、スタジオでみんながわかる必要もないので、自分が使いやすいものがいいでしょう。また、製品を検討する前にソフトウェアが、パソコンの動作環境をサポートしているかどうか確認しておきましょう。

つながるトピック

●参考

Cubase | 音楽制作のすべてをカバーする DAW | Steinberg

DTMソフトの選び方

DTMソフトを選ぶ際のポイント

- 目的とスキルに合わせた選択:はじめて導入するなら「Singer Song Writer Lite」や「Cakewalk by BandLab」など低価格帯・無料ソフトが現実的。プロ向けには「Steinberg Cubase PRO」「AVID Pro Tools」など多機能なソフトも検討(価格帯:1万円台~6万円台)。

- 搭載機能数・拡張性:初心者向けは30種類前後のエフェクトや機能が一般的。上級者・プロ向けでは80種類以上の多彩なエフェクトや内蔵音源を備えているシリーズが主流。

- 操作性・編集ワークフロー:「Steinberg」「FL STUDIO」のように、音符入力やイベントエディットが直感的で作業効率の高いものが理想。頻繁に使う基本操作のしやすさは重要。

- 無料版・有料版の違い:有料ソフトは「Cubase Pro」など3,000種類以上の音色・インストゥルメントを搭載し、GUIも使いやすい。無料ソフトはコストを抑えたい場合に有効だが、将来的な継続サポートや機能拡張を見極めることが大切。

- 音源とジャンル適正:自分が制作したいジャンルに合わせ、ピアノ・シンセ・ストリングス・ブラスなど必要な音源が充実しているかを確認。マルチサンプリング音源やリアルタイム編集(DJ向けなど)にも注目。

初心者とプロ向けの性能を比較

初心者が導入しやすいDTMソフトと、プロ向けの性能の違いを比較すると価格が大きく違います。

Singer Song Writer Liteは、1万円代から検討できます。一方プロユースでも使えるようなSteinberg Cubase PROやAVID Pro Toolsは、6万円ぐらいします。(2025年5月8日の時点)

機能を比べてもはじめて使う人向けでは30種類ぐらいですが、上級者向けでは80種類以上あります。シリーズによって内蔵しているエフェクトの数は違いがあります。

さらに、はじめて使う人向けに開発されているソフトは使えるようになっていて、Steinbergでは細かな調整ができるため操作性も違うでしょう。ですので、Proではなく簡易版のElementsを選ぶという選択もありです。プロ向けのDTMソフト機能が高いですが、まったく初めて作曲をするのであれば、はじめて使う人用のソフトも検討してみてください。

編集の操作性

DTMソフトで、効率よく作業するなら操作性を確認してみてください。

「Steinberg」や「FL STUDIO」のようにシリーズとして長いソフトウェアの場合には、機能が使いやすくなっています。

たとえば、基本の操作となる音符を打ち込む編集ワークフローやイベントのエディットのように、何度も操作するようなときに使いやすさが重要になってきます。逆にいえば高い機能を備えているソフトこそ、使いやすさは重要になるでしょう。

無料版と有料版ソフトウェアの比較

有料のソフトウェアは「Steinberg Cubase」のように、機能的に充実していて、Cubase Pro 11のインストゥルメントは3000以上の音色です。使いやすいGUI表示で、創造性の高い音楽制作が可能です。一般的なソフトはサウンドクリエイターのスキルにつながります。

これからDAWソフトを始める人は検討してみてください。

ソフトは費用がかからないのタイプがある点が魅力で、「Cakewalk by BandLab」などがあります(有料版は1年99$)。

ポイントとしては、スキルを付けたとしてもフリーソフトだと将来継続して使い続けられるのかという点が気になるところでしょう。

| 項目 | 無料DTMソフト | 有料DTMソフト |

|---|---|---|

| コスト/ライセンス | ¥0(無期限が中心) | 買い切りまたはサブスク(月額/年額) |

| プラグイン対応 | 内蔵FX/音源のみの例がある。VST3/AU/AAXに制限あり | VST3/AU/AAXに広く対応。サードパーティのデータを活用しやすい |

| トラック数 | 上限が設けられる例がある | 実質無制限が一般的 |

| 付属音源/ループ | 基本セットが中心 | 大規模ライブラリや拡張パックを同梱 |

| オーディオ編集 | カット/フェードなど基礎編集 | タイムストレッチ、ピッチ編集、コンピング、ワープ等 |

| MIDI機能 | ピアノロール、クオンタイズが中心 | スケール/コード支援、MPE、高度なアルペジエータ |

| ミキシング/マスタリング | 基本的なEQ/コンプ/リミッター | チャンネルストリップ、アナログモデリング、サラウンド/イマーシブ |

| サンプルレート/ビット深度 | 44.1/48kHz、16〜24bitが中心 | 最大192kHz、32-bit floatに対応する例が多い |

| レイテンシ管理 | 基本的なバッファ設定 | プラグイン遅延補正(PDC)、ダイレクトモニタリング連携 |

| 書き出し/連携 | WAV/MP3などの基本フォーマット | ステム書き出し、AAF/OMF、Dolby Atmos等に対応する例 |

| サポート/更新 | コミュニティ中心 | メーカー窓口、更新頻度が高い |

| OS/ドライバ | Windows/macOSの一方のみ対応の例がある | Windows/macOSの両対応が一般的。ASIO/Core Audio連携 |

音源の種類はジャンルもポイント

作曲したい音楽のジャンルによってDTMソフトを選ぶのもポイントの1つです。

たとえば、音源にピアノ・シンセサイザー・弦楽器などの音源が充実していたり、音の強弱を表現できたりすることが重要であるでしょう。ストリングスやブラス、ピアノなどのマルチサンプリング音源を使いたい場合もあるでしょう。

もしくは、DJプレイするように流れるリアルタイムの音に合わせられるようにする機能が必要でしょう。ジャンルによって音源やエフェクトなど使う種類も違ってくるでしょう。インサートエフェクトで直接加工できるか重要です。

また、「Synthesizer V Studio 2 Pro」のような音声ソフトを使うことで歌声を入れることもできます。

▲記事のトップへ「DTMソフト」